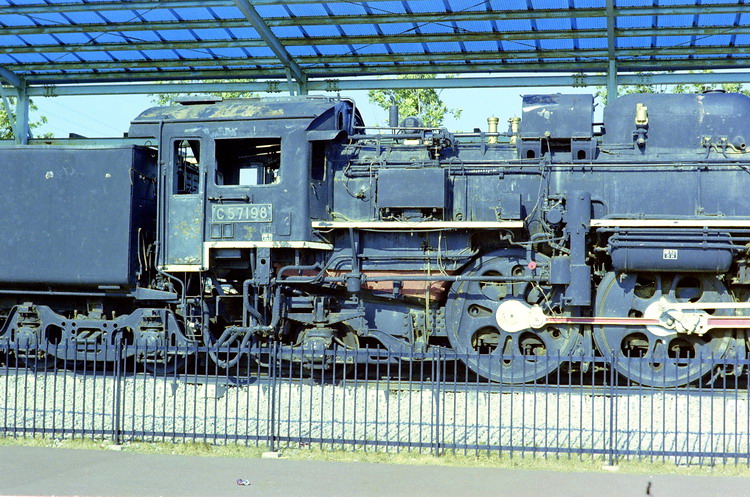

煙室が角ばっている為、C55 に似た雰囲気の C57 110 号機と

青緑色のナンバープレートの C57 198 号機が最も印象に残っている機関車でした。

君津駅近くの坂田駅前公園に保存されていましたが、

その後の荒廃と C57180 に部品を供出する等の理由で残念ながら解体されてしまいました。

そこで、画質があまり良くありませんが資料用として撮っておいた写真をUPします。

数少ないC57・4次型でもありますので、模型作りなどの参考にしてください。(1976年1月撮影)

| C57 198 細部写真集 |

| 幼少時、参宮線・宮川駅付近に住んでいたので、馴染みの機としては、 煙室が角ばっている為、C55 に似た雰囲気の C57 110 号機と 青緑色のナンバープレートの C57 198 号機が最も印象に残っている機関車でした。 君津駅近くの坂田駅前公園に保存されていましたが、 その後の荒廃と C57180 に部品を供出する等の理由で残念ながら解体されてしまいました。 そこで、画質があまり良くありませんが資料用として撮っておいた写真をUPします。 数少ないC57・4次型でもありますので、模型作りなどの参考にしてください。(1976年1月撮影) |

|

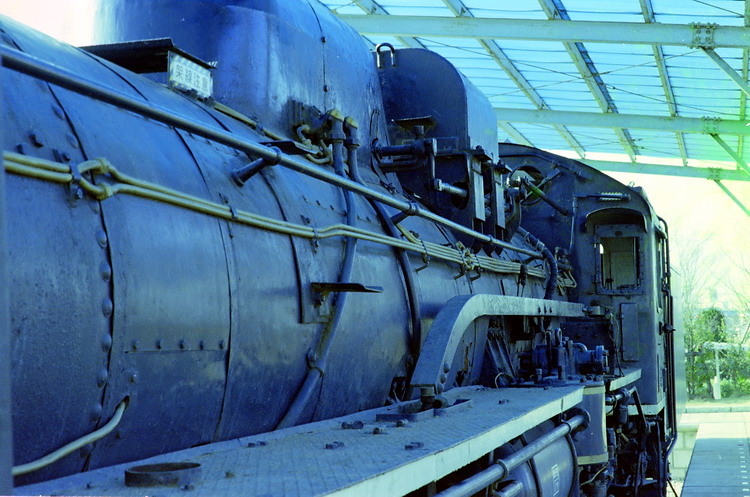

| 今見てもホレボレするようなスタイルだと思いませんか? |

|

| 現役時代と同じ、青緑色のナンバープレートです。 |

|

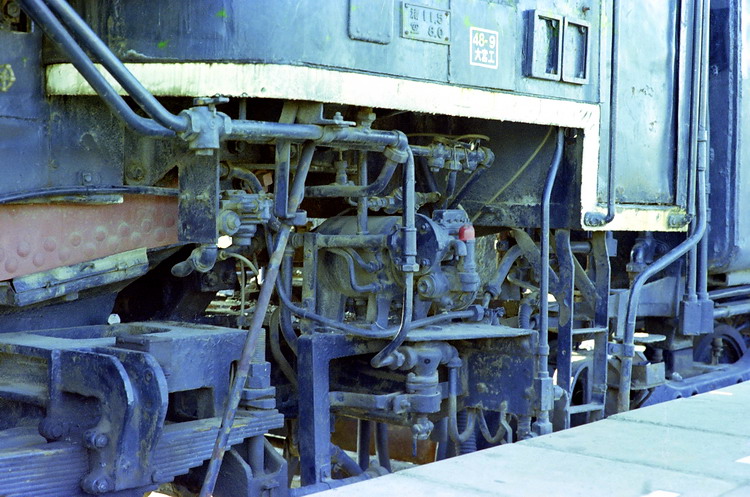

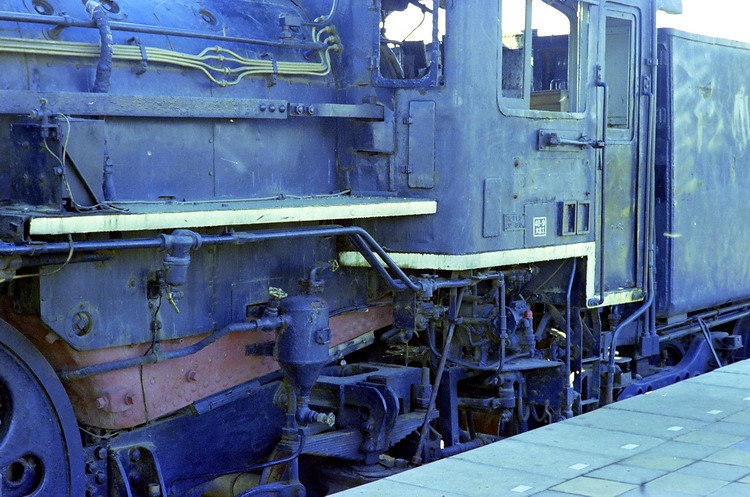

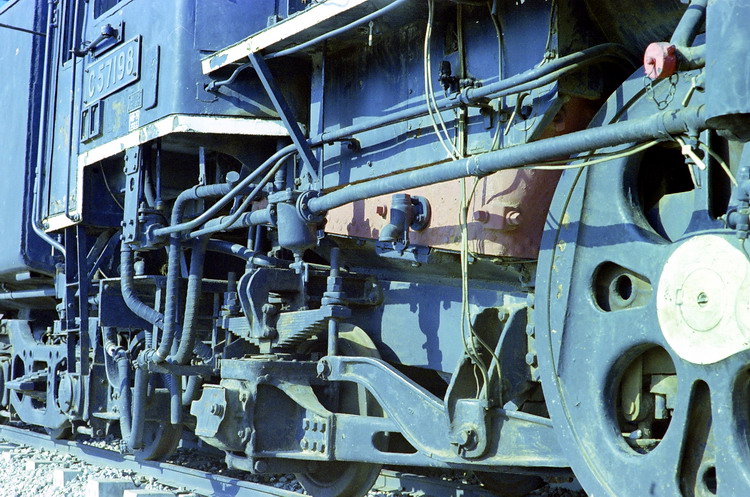

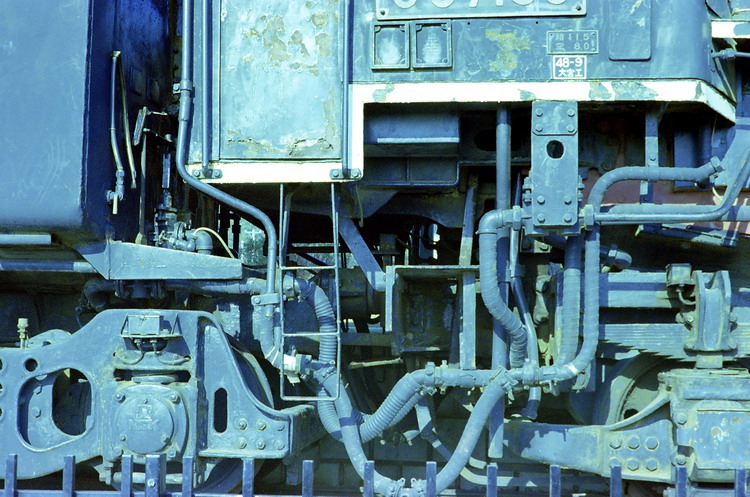

| 左側には油ポンプ箱は在りません。モーションプレートはC59に似たタイプです。 |

|

| 空気分配弁周辺。 |

|

| 泥溜付近。ナンバープレートは無くなっています。 |

|

| 重油タンクと加減弁ロッドの位置関係に注意。198号機は4次型ですが、 改修のためか動力逆転器は手動のネジ式に、山形のランボードは直線的なものに代わっています。 写真の左下にあるように空気作用管の1本だけがボイラケーシングの中を通っています・・・ |

|

| 左ピストンバルブ付近。ボイラケーシングの中を通ってきた空気作用管の1本が合流しています。 |

|

| ボイラ・ケーシング外を通る空気作用管は4本で通常より1本少ないことが判ります・・・ |

|

| 重油タンク取り付けのため、蒸気ドーム後端がカットされています。 |

|

| 先輪・従輪はプレート輪芯。逆止弁はボイラー右側面です・・・ 砂撒き管は第一第二動輪への二本です。 |

|

| チリコシを支える三角形の補強があります・・・ |

|

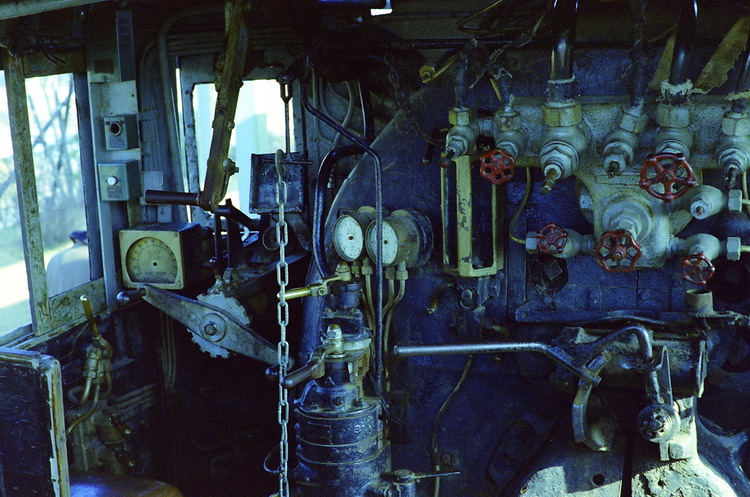

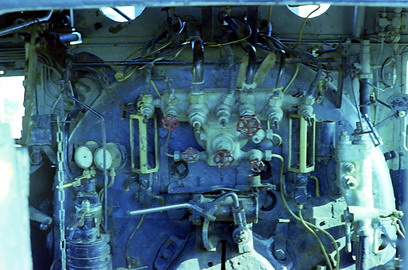

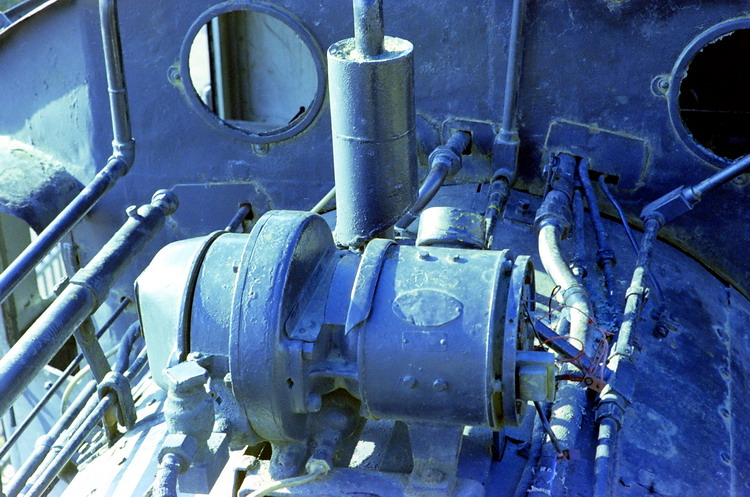

| 運転室内部・・・ |

|

|

| 運転室内部。原画像が手ブレしてしまいました・・ | インゼクタ |

|

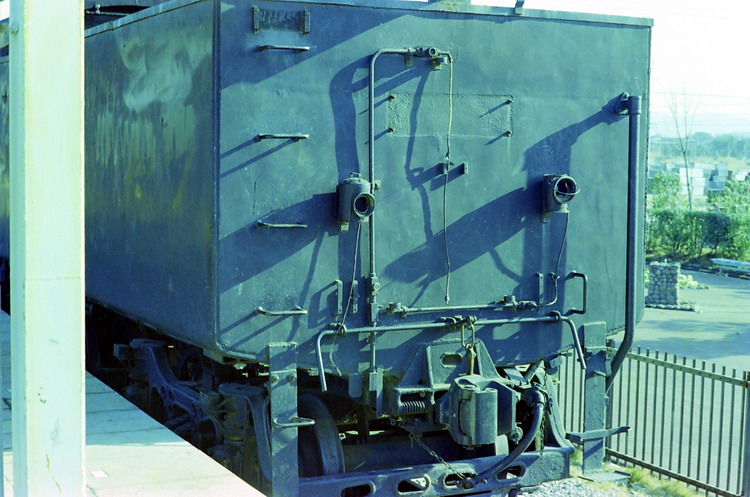

| 機炭連結面。子供が遊んでいます・・・ |

|

| 角型で船底型のテンダ。オーバーフロー管が目立ちます。 後部ライトが写っていませんが、当時は広角レンズを持っていなかったのでこの画角が精一杯でした。 そのライトは、高めの台座の上に設置されていました。 |

|

|

| 重油タンクは微妙に左右非対称です。 |

|

| 3方コック周辺。現役時代の写真を調べるとナンバープレートの下に、三菱のメーカーズプレートが在りました・・・ どういうわけかそれの取付穴が上の2つだけ確認できます・・・。 |

|

| 発電機。カバーの一部が失われています。 |

|

| 汽笛 |

|

| この角度から見ると意外に重装備に感じられます。 C57 1次型などは貴婦人の愛称がありますが、4次型に関しては山男とも呼ばれていたようです。 |

|

| 集煙装置が装備されていなかったところが好ましいです。。 |

|

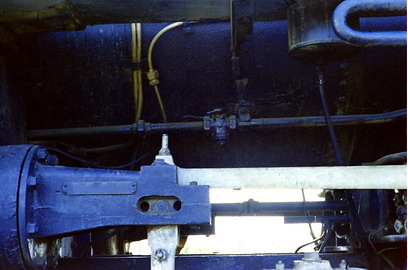

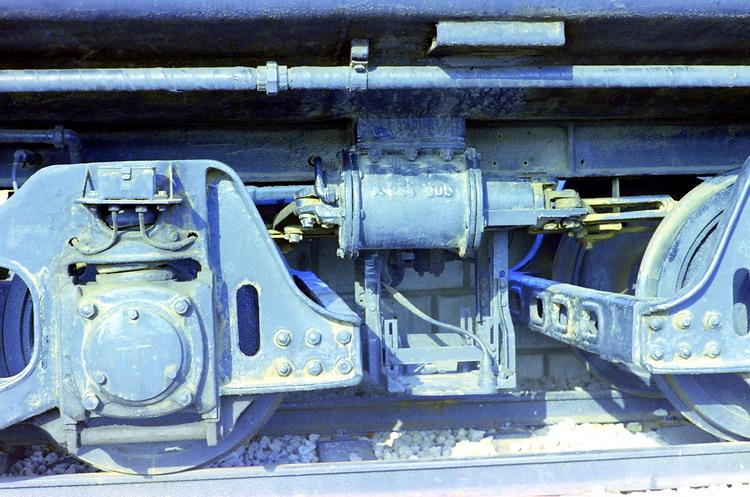

| ドローバー周辺。写真の右側がテンダ。テンダの面白い位置にステップが追加されています・・・ |

|

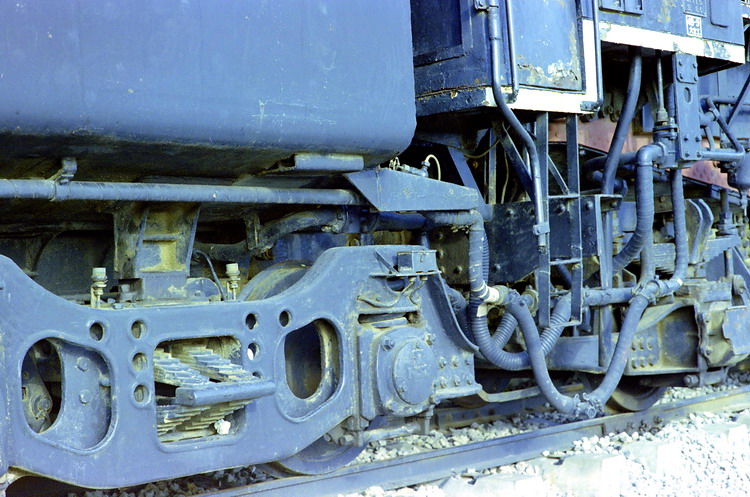

| ATS車上子・ブレーキシリンダ・鋳鋼製のテンダ台車。 |

|

| テンダ台車は鋳鋼製とはいえ意外に板厚が薄い・・・丸穴は固定ボルトを通す為な事が判ります。 テンダもプレート車輪です。 |

|

| 目立つ清罐剤挿入装置。画角にテンダが全部入りきらなかったのが惜しい。 お陰でテンダ・オーバーフロー管の取り付け方法が判りません・・・ |

|

| ・・・と悩んでいたら・・・ページ最初の写真の部分拡大で何とか判断できそうです。 |

|

| フィルム最後のコマ・・・後ろ髪を引かれる思いでしたが、この場を後にするに当たって、 少しでも自然に見えるよう柵を緑で隠して撮ってみました・・・ しかし、このカットが馴染みの機との、今生の別れになってしまうとは思いもよりませんでした (T_T) ・・・ |