稲見鉄道模型製作所の DB10 を例に、

フライス盤を用いた、ギアボックスの製作例をご紹介します。

組み立ては各部に十分ハンダが回っており、堅実な造りは好感が持てます。

キャブ内は大きなモーターが占拠していますが、

当時の技術では致し方ないところ・・・

ギアボックスは、既にフレーム幅一杯なので、

改軌してフレームを狭めようとすると、使えなくなってしまいます。

| ギアボックス How to make a gearbox using a milling machine. OJゲージでは、改軌や静態モデルの動力化で、新たなギアボックスが必要になる状況が、多々あります・・・ |

| ここでは、3線式Oゲージから、OJゲージへの改軌、 稲見鉄道模型製作所の DB10 を例に、 フライス盤を用いた、ギアボックスの製作例をご紹介します。 |

|

| 2021/8/14 | |

| |

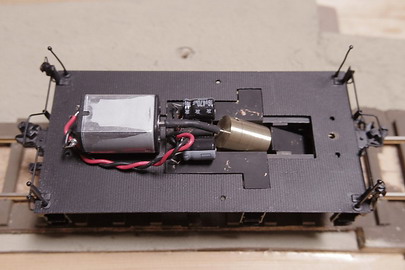

| 改軌前の状態。オークションで落札したもので、塗装は大分傷んでますが、 組み立ては各部に十分ハンダが回っており、堅実な造りは好感が持てます。 キャブ内は大きなモーターが占拠していますが、 当時の技術では致し方ないところ・・・ ギアボックスは、既にフレーム幅一杯なので、 改軌してフレームを狭めようとすると、使えなくなってしまいます。 |

|

| |

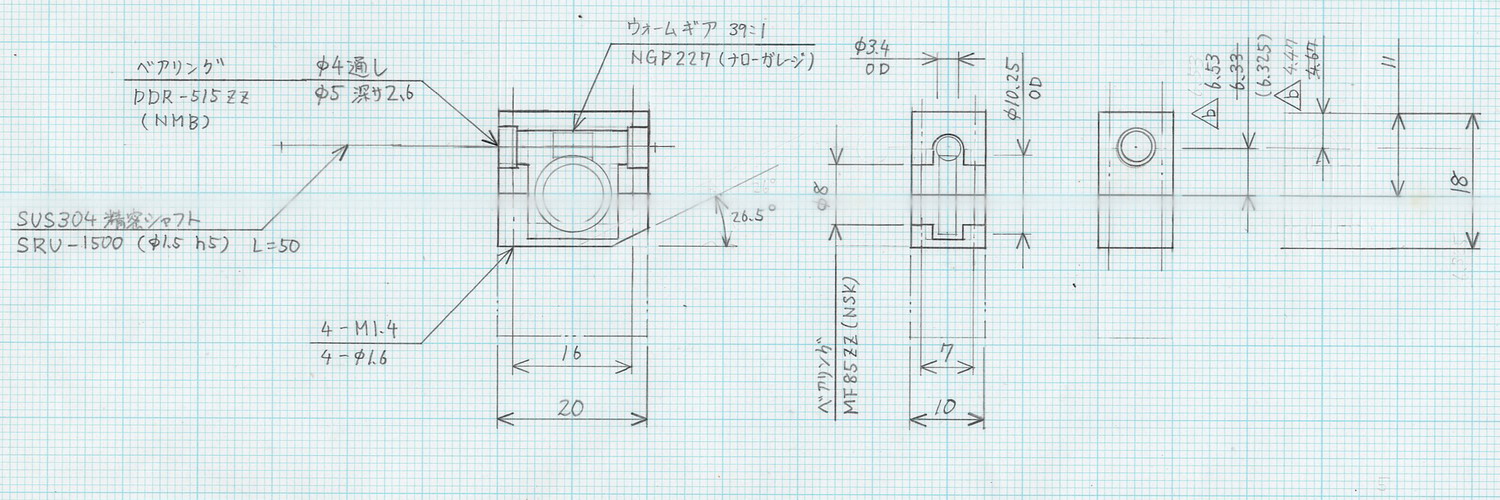

| 新製するギアボックスの図面。 車軸・ウォーム軸共にベアリング入りとしました。 ベアリングは廉価ですし、下手に平軸受けなどにするよりも、 ベアリング装荷にした方がむしろ製作は簡単です・・・ 低速で良く、フライホイールを効かせたいので、39:1と高ギア比としました。 |

|

| |

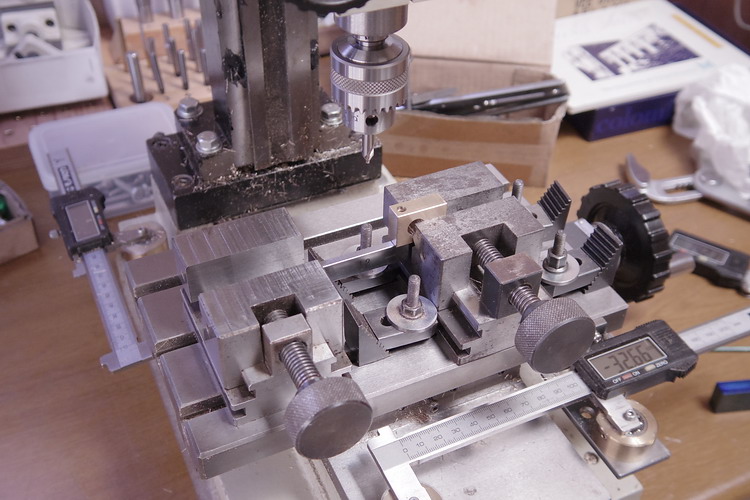

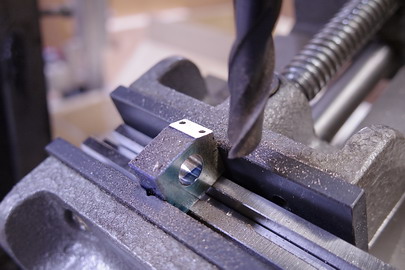

| 真鍮ブロックの外形整形後、 ウォーム軸が通る部分を開けています・・・ |

|

| |

| ベアリングが嵌る部分を加工します・・・ 写真はセンタードリルを使って加工原点出しをしているところ・・・ 穴明け位置の基準面はギアボックス上面としています。 φ8の部分は、エンドミルの正面削りで開けました。 |

|

| |

| 穴開けが完了したら、把握用の余分な部分をメタルソーでカット・・・ |

| |

| 斜めの部分をアングルバイスを使って・・・ 上下分割用のネジ穴は先に開けておきます。 |

| |

| t0.5 のメタルソーでウォームホイール側を半分に分割、切断します。 岡崎精工のメタルソーは切れ味よく、 手応えが無くて、豆腐を切っているような感じ・・・ |

|

| |

| エンドミルでさらに奥へ向かって掘り進めます・・・ |

|

| 2021/10/23 | |

| |

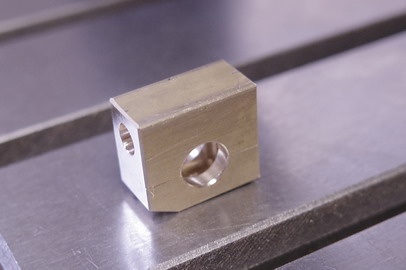

| ギアボックス枠が完成したところ・・・ フライス盤と高精度マシンバイスで製作しているので、 直角などに狂いがあろうはずはありません。 |

|

| |

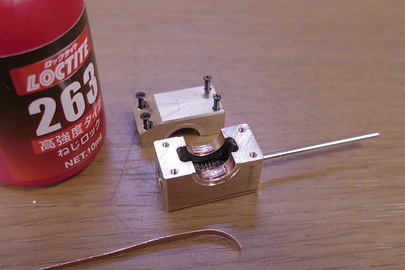

| ベアリングとウォームギア・ウォームホイールを組み込み、 要所をロックタイトで固定して、ギアボックスの完成・・・ 車軸ベアリングはフランジ付きで、それをギアボックス上下で挟み込む形にしています。 で、回転確認・・・ところが・・・ |

|

| |

| ウォーム軸間が、添付文書通りの 6.33mm では一箇所引っかかりがあり、スムーズに回りませんでした。 ウォームホイールに歯ピッチが一箇所、わずかに広いところが在るようでした。 そこでベアリング座に t0.2の燐青銅板を貼って、軸間を広げることで対処しました・・・ このウォームギアは軸間を指定より 0.1~0.2 広げるのが、一般的な工作法なようです。 添付文書に書いといてよーって感じ・・・ ところで、このようなギアセットを、軸間を正確に一定に保てない、 すなわちギアボックスを用いない様な駆動系に用いると、 走行に引っ掛かりを生じる事は容易に想像できますので、注意が必要かと思います。 |

|

| |

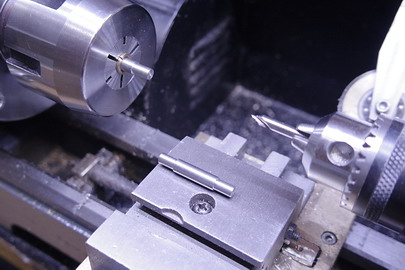

| SUS303(快削ステンレス)の磨き丸棒から車軸端をφ4.00に切削・・・ 偏芯は厳禁なのでコレットでチャックしています。 端面にセンタードリルを・・・ |

|

| |

| 車輪は、元が3線式のため、絶縁の必要があります。 φ5車軸部にエポキシ接着剤を流し込み、 硬化後切削、φ3.95のリーマを通して仕上げました(圧入する車軸はφ4.00)。 フランジ高さが 1.5mm あり、現在標準の 0.9mm より高いですが、 そのままにしてあります。 |

|

| |

| Vブロックを使って90°の位相合せ・・・このあと圧入します。 古い製品のため、フランジ外径にバラつきがあり、 それによる 90° からのズレ分を補正するため、厚みゲージを挟んでいます。 この補正方向と補正量の計算は、頭の体操になりますな・・・ なお、写真では判りませんが軸箱もベアリング装荷としました。 |

|

| |

| 改軌のためフレーム幅を狭め、集電機構などを取り付けて、 組み上げた下回り・・・ギアボックスは黒く塗装しています。 台枠に入る限りの、できるだけ径の大きなフライホイールを付けました・・・ フライホイールは当初、φ10.5 L=12 であまり効果的でなく、 φ10.5 L=17 と長さを1.4倍にしたところ、ようやく効果が感じられる様になりました。 モーターのコギングムラが走行に現れなくなる、フライホイールの臨界量とかの計算式ってあるんですかね? シリコーンチューブは 黒 φ0.9-2.5(IMON) です。 IMONのシリコーンチューブは、一般のゴムチューブとは異なり、 圧倒的に内部損失(損失係数 tanσ で示される)が少ない上、 均質なため、写真のように強く屈曲(約26.5°)させても 抵抗の増加や回転ムラには繋がりません。騒音も発しません。 IMONのHP にも在るように、非常に滑らか静かに回ります。 このような角度折れの大きな状況に、不用意に、 ユニバーサルジョイント(ベローズタイプに類するものを除く)を使用してしまうと、 回転に伴う角速度変化を避ける事ができないため、騒音を発します。(確認済み) なお、今回採用の方式では、車軸の駆動トルクの反作用が、 シリコーンチューブに剪断力として加わりますが、 ウォーム軸を長くしたので、テコの原理でその力は小さくなり、 シリコーンチューブでも十分、保持することが出来ます。 また、適度に伸縮する余地がありますので、軸箱の上下動を阻害することもありません。 モーターは秋月電子で僅か二百円だった、PWN10EB12CB に代えました。 小型なので運転室内部に余裕が出来、スッキリします・・・ 可能な軸受け全てをベアリング受けとし、抵抗を減らし、 さらに高ギア比も相まって、小型モーターに代えることができた訳です。 また、OJゲージに使用できるモーターがこれほど廉価なのは有難く、 トータルで、ベアリング装荷としたコストは十分吸収できてしまいます。 |

|

| PENTAX Q-S1 | 2022/1/1 落成 |

| |

| 再び組み上げたところで落成記念撮影・・・ 上回り外観は、古いOゲージモデルの良さを醸し出していますので、 オリジナルを尊重し、あえて手を加えず、 再塗装と、ナンバープレートの磨き出しだけに止めました。 一方、下回りは台枠がのっぺらぼうで、上回りとバランスが取れないように思えたため、 リベットの植え込みを行いました・・・ リベット下穴は、フライス盤DROによる座標管理と、センタードリルに依ってます。 なので、リベット乱れ打ちな上回りと、整列な下回りとの対比が面白い・・・ 足回りをガス火で分解した際、 ステップや連結器開放テコ受けなども全部バラバラになってしまったので、 再組立ては大層手間でした。 四隅の握り棒も、ガス火でグニャグニャに鈍ってしまったので、 そのうち形状記憶合金に代えようと思っています。 また、フランジが1.5mmと高く、 旧篠原製分岐器では、フログの樹脂部分に乗り上げ、 集電不良で立往生してしまうため、 後ほど、足回りを3点支持に改造しています。 上回りは、旧塗装剥離後、ミッチャクロンを吹き、 ぶどう色1号(ガイアノーツ)を、 下回りは同じく、つや消し黒(ガイアノーツ)を吹いています。 車輪は、元はメッキが掛かっていましたが、ステンレスの車軸端と、トレッド以外は、 黒く塗装してしまって、品良く見える様しました。 運転室内部は、淡緑色の代りにアクリルガッシュの パーマネントグリーンライト(ターナー色彩)を筆塗りしています。 赤色標識灯は、同じく葡萄酒色(ターナー色彩)を差しています。 小型機な為、扱いが容易で、線路の通り確認や、配線・集電チェックなど、 レイアウトの試走用として活躍しています。 |

|

| この頁 「ギアボックス」 URL https://musikfest.ran-maru.net/OJQ033.html |

| Return to top of page |  |